絵本の作り方5ステップ|オリジナルストーリーの考え方や作成方法を解説!

しまうま出版デザイナーより

「絵本の作り方が知りたい」「本を作ってみたいけど、自分でもできるのかな?」とお悩みの方へ向けて、絵本の作り方を5ステップで解説します。本記事を読めば、ストーリーの考え方や印刷・製本の方法、子ども向け絵本を作る際に意識することがわかります。

はい!しまうま出版を使えば、絵本を一冊から簡単に作成することができますよ。作り方を簡単にご紹介しますね。

絵本を作る前に知っておきたいこと

絵本を作るときには、どんな方法で制作するかによって必要な準備が変わってきます。ここでは、アナログとデジタル、それぞれの制作で準備するもの、さらに「絵本を手作りする場合」と「印刷会社に依頼する場合」の違いを整理しておきましょう。

絵本づくりに必要なもの

アナログの場合:

手描きの絵で絵本を作る場合は、紙と画材が基本になります。

鉛筆やシャープペンシルで下書きをし、水彩絵の具やアクリル絵の具、色鉛筆、コピックなどで彩色するのが一般的です。ラフを描くためのスケッチブックや、消しゴム・定規といった基本的な道具も欠かせません。

また、印刷会社に依頼する場合は描いた絵をスキャンして印刷用のデータに変換するスキャナーも必要です。自宅にない場合は、コンビニのマルチコピー機なども活用できます。

デジタルの場合:

デジタルで絵を描いて絵本を作る場合は、iPadやパソコン、液晶タブレットを使い、専用アプリで描きます。

ProcreateやCLIP STUDIO PAINT、Photoshopなどのソフトが定番。ラフから本描き、文字入れ、データ化まで一貫して行えるため効率が良く、修正も簡単です。

レイヤー機能を活用すれば背景やキャラクターを分けて描けるので、構図の自由度が高いのも魅力です。

印刷会社が指定する解像度(通常は350dpi)やカラーモード(CMYK)で制作すれば、そのまま入稿に使えます。

絵本を手作りする場合と印刷会社に依頼する場合の違い

絵本を手作りする場合:

画用紙や厚紙を使い、手描きのイラストと文章を組み合わせて製本する方法です。

糊やホチキス、製本テープなどを使って仕上げるため、少ない冊数を作る場合や、子どもへのプレゼント、工作の一環として楽しむ場合に向いています。

世界に一冊だけの温かみがある仕上がりになるのが魅力ですが、多部数の制作や耐久性を求める場合には不向きです。

印刷会社に依頼する場合:

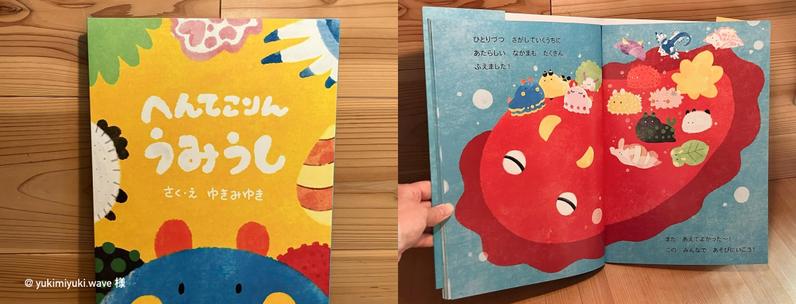

自分で作ったデータを印刷会社に入稿すれば、プロ仕様の印刷・製本で仕上げてもらえるため、完成度の高いオリジナル絵本が作れます。

部数を多く楽に作れるので販売目的としても適しています。費用は部数や仕様に応じて変動しますが、最近は小ロットからの注文に対応している会社も多いため、無理なく始められるのがメリットです。

絵本の作り方5ステップ

絵本の作り方を大雑把にまとめると、以下の5ステップに分けることができます。ここからは、それぞれのステップについて詳しく見ていきましょう。

- ストーリーを考える

- 絵本の装丁を考える

- ラフ画を描く

- 本描き

- 印刷・製本をする

1:絵本のストーリーを考える

まずは絵本のストーリーを考えます。テーマや登場人物、絵本を通して伝えたいことなどを紙に書き出して考えてみましょう。具体的なストーリーの考え方は後述する「絵本のテーマの考え方5選」、「絵本のストーリーの作り方」にて詳しく解説します。

2:絵本の装丁を考える

次に絵本の装丁を考えます。具体的には、ページ数、サイズ、製本方法、縦書きか横書きかといった部分を決めていきましょう。

特にページ数は最初に決めておかないと、実際に制作した時にページが足りなかったり余りが出てしまったりします。ページ数の決め方は後述する「年齢別ページ数の決め方」にて詳しく解説します。

ページ数の制限や数え方は会社やサービスによって異なりますので、具体的に利用するサービスを決めた上で考えると良いですよ。

3:ラフ画を描く

装丁が決まったら、ラフ画を描きます。

コピー用紙やノートに大まかなストーリーと絵をページごとにざっくりと描きながら決めていきます。

実際にページに落とし込んでみることで、読み進めた際の展開や絵の配置など改善点が見えてきます。

実際の絵本も参考にしながら、見開き1ページで1つの展開となるよう工夫してみてください。

ここで決めたページ割はこの後変更しないのが望ましいです。ラフだと思って手を抜くことなく、しっかりと考えておきましょう。

4:本描き

ラフ画で全体の構成やストーリーの流れが固まったら、いよいよ本描きに進みます。

ここからは絵本として実際に仕上げる作業になるため、作品の完成度を大きく左右する重要な工程です。絵本のイメージに合うように画材を用意して描きましょう。

ページごとに絵柄や印象が変わらないよう、使用する画材や筆の種類、色のパレットをあらかじめ決めておくと安心です。特にデジタル制作では「カラーパレット」を保存しておくと、どのページを描いても同じ色味を再現できます。

また、文章は直接描かず、デジタルや別紙で入れると修正が容易です。

文章を直接絵に描き込んでしまうと、誤字やレイアウトの変更が必要になったときに修正が難しくなります。そのため、以下の方法がおすすめです。

アナログ制作の場合:

トレーシングペーパーなどを絵の上に重ねて文字を配置し、バランスを確認します。その後、絵だけをスキャンしてデジタルで文字入れする方法も有効です。

デジタル制作の場合:

絵と文章を別レイヤーに分けることで、フォント変更や文字サイズの調整が容易になります。場面に応じて手書き風フォントを使えば、手描きの温かみを残しつつ修正のしやすさも確保できます。

こうすることで、完成後に「文字が小さくて読みにくい」「位置をもう少しずらしたい」と感じた場合でも柔軟に対応できます。

5:印刷・製本する

本描きが済んだら最後に印刷・製本して完成です。本描きした絵はデータ化して印刷会社へ入稿します。

このデータ化のタイミングで、先程入れないでおいた文章も入れて一枚の原稿にしておきましょう。業者によって入稿を受け付けてくれるデータ形式が異なるので依頼前に確認を忘れずに。

しまうま出版の場合は、JPEGかPNG形式での入稿を受け付けています。製本方法や加工の種類に関しては後述する「絵本の製本方法」もぜひ参考にしてください。

絵本のテーマの考え方5選

「絵本を描いてみたいけれど、どんな物語にしよう?」と迷ったときは、まずストーリーのもとになる視点を見つけるのがおすすめです。

ここでは、ストーリーを考えるきっかけとなる5つの発想法をご紹介します。

自分の「〇〇したい」という気持ちから出発すると、物語に自分らしさが出やすく、絵本づくりのモチベーションも自然と高まります。

1.「誰かに届けたい気持ち」から

我が子へ「生まれてきてくれてありがとう」や、未来の自分へ「成長の様子を絵本に残したい!」など。

読み手を特定の人に想定することで、感情が伝わりやすく、共感を生むお話になります。

2.「描いてみたい世界観」から

“雲の上の街” “朝が来ない図書館”など、先にビジュアルを思い描いて、そこから物語をふくらませる方法。

世界観が定まると、登場人物や展開も自然と浮かんできます◎

3.「子どもの言動」から

「どうして雨って降るの?」「おばけって寝るのかな?」といった子どもの素朴な疑問や発言が、共感されるストーリーの原石に。

子どもならではの感性は、絵本にぴったりのユニークさがあります。

4.「日常の気づきや出来事」から

日々の中で感じた「おもしろかったこと」「不思議だった瞬間」も立派なヒント。

朝の光がやさしかった、靴下が片方だけなかったなど、日常の中にあるささやかな発見からも物語は生まれます。

5.「伝えたいメッセージ」から

「大切にしてほしい価値観」や「こんな考え方を伝えたい」という気持ちから物語を考える方法。

たとえば、違っていい・比べなくていいなど、大人も心に響くテーマが絵本にもぴったりです。

絵本のストーリーの作り方

テーマが決まったら、それをひとつの物語として形にしていきます。ここではストーリーの作り方を3つの流れで解説します。合わせて、子ども向け絵本の場合の注意点も記載しますのでぜひ参考にしてください。

1:キャラクターなどを決め、話の核を作る

まずは、ストーリーを1行で説明できるようにまとめましょう。

主人公のキャラクター・目的・障害(解決すべきこと)・最後にどうなるか、そして読み終わったときに残したい感情などを短くまとめます。これが決まると、物語の方向がブレずに進めやすくなります。

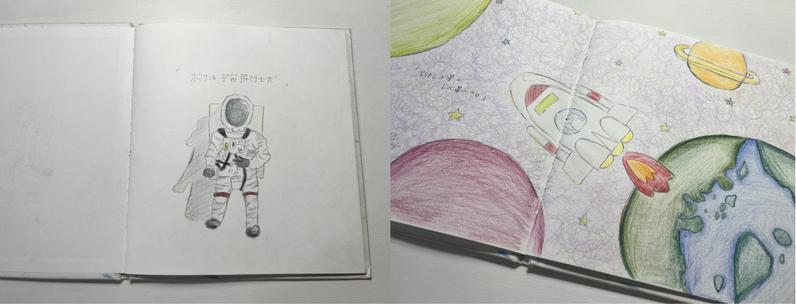

例:「宇宙飛行士が幻の花を探して星を廻り、ロケットが壊れるが友だちと協力して乗り越える話」

ただ、子ども向けの本の場合は年齢ごとに理解できる内容が異なるので読んでほしい対象者を意識して考えましょう。

例えば乳幼児なら、食べ物や動物のような、色や形などを目で見て楽しめるような簡単なテーマにします。4歳〜6歳くらいの子どもなら簡単なストーリーが入っても楽しめます。

2:ページごとの流れを決める

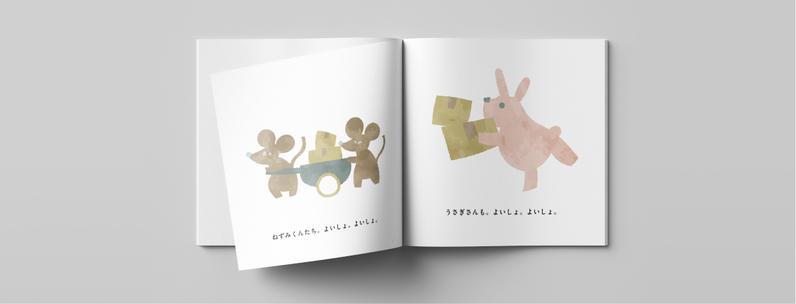

絵本は「見開き(2ページで1場面)」の積み重ねです。お話をいくつかの場面に分けて、1見開きごとに「何が起きるか」「どんな絵を入れたいか」を一言で書き出してみましょう。

コツは1ページに多くの要素を詰め込まないことです。見開き1ページにストーリーの展開が複数あると、内容をうまく理解できない可能性があります。

また、実際に書く文字量ですが乳幼児向けは一言程度、年長向けは一見開き20〜60文字などを基準に考えてみましょう。

3:声に出して試す

最後は実際に声に出して読んでみましょう。絵本は「耳で聞くもの」でもあるからです。

自分で音読してリズムをチェックしたり、子どもや家族に読んで反応を見るのもおすすめです。

「言葉が長すぎて聞き取りにくい」「ここはもっと絵で見せたほうがいい」といった改善点が見えてきます。

子ども向け絵本の作り方|文字の使い方やページ数

子どもが読みやすく楽しめる絵本を作りたい方に向けて、年齢別のおすすめ文字表現やページ数をご紹介します。ページ数は、子供が飽きずに楽しめるページ数を意識しましょう。

【0〜3歳】文字は少なく・やさしく:24ページ

ひらがなを中心に、文字数は少なめにしてみましょう。「ぱたぱたっ」「ワンワン!」など音で楽しめる言葉(擬音語・擬態語)を活用しましょう。一文を短く、リズム感重視することが大切です。

【4〜6歳】ひらがな+カタカナ・漢字:32ページ

基本はひらがなで表現しましょう。でも「ケーキ」などのなじみのあるカタカナ語はOK!「花」などごく基本的な漢字も、ふりがな付きなら取り入れ可能。読み聞かせしやすい言葉選びをしてみましょう。

【7歳〜】漢字も少しずつ取り入れてOK:32ページ~48ページ

小学校で習う学年相当の漢字+ふりがなで表現しましょう。語彙や表現も少しレベルアップ。「〜だから」「〜けれど」など接続語も取り入れられます。子どもがひとりで読むことも想定しましょう。

絵本の製本方法

絵本の製本や加工にはバリエーションがあります。絵本におすすめの製本方法と表紙の加工をそれぞれ見ていきましょう。

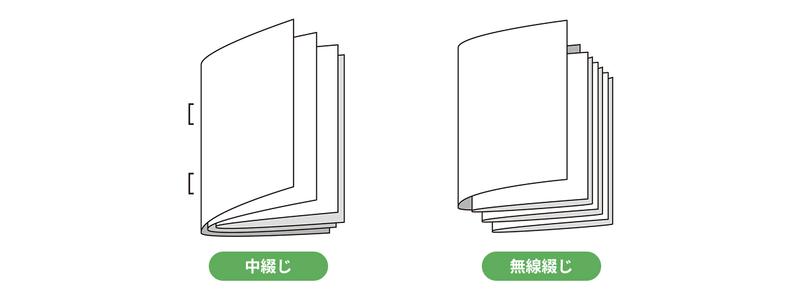

製本の種類

絵本においては、中綴じ、無線綴じ、糸綴じの3つの製本方法があります。しまうま出版は無線綴じの絵本を制作することができます。

中綴じ:

中綴じは中心をホッチキスなどの針で留める綴じ方で、手作業でも簡単に制作できます。ただし、針で子どもが怪我をしないようにシールを貼るなどの注意が必要です。

無線綴じ:

無線綴じは1枚ずつに切り離したページを接着剤で固め、表紙をくるんで仕上げます。中綴じよりも丈夫で針も使わないため、安全性も高いのが特徴です。印刷会社へ依頼する際の価格もリーズナブルで、おすすめの方法です。

糸綴じ:

糸綴じは絵本によく使われる製本方法です。ページが多く丈夫さを求める場合や、ページを中心いっぱいまで開きたい場合、見開きのイラストが多い絵本を作る場合に向いているでしょう。ただし、製造に時間がかかり、コストは高い傾向にあります。

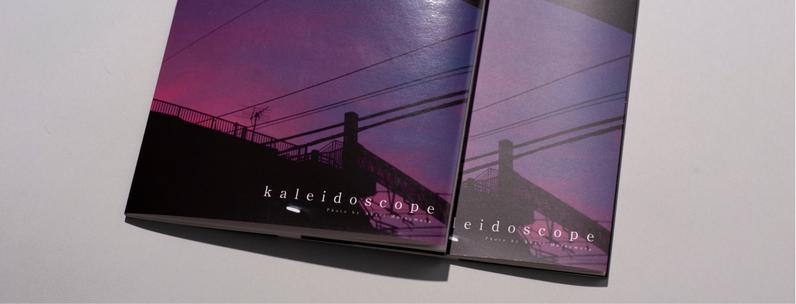

表紙の加工(PP加工)

綴じ方が決まったら次に表紙の加工を決めましょう。しまうま出版では有料オプションとしてPP加工を選択できます。

PP加工は、表紙にポリプロピレンフィルムを圧着させることで表紙にツヤを出す加工です。イラストがより鮮やかに見えたり、耐久性が高まったりするメリットがあります。より本格的な印象になるのでおすすめの加工です。

PP加工には主にクリアPP加工とマットPP加工の2種類があります。

クリアPP加工は表紙にツヤを与える加工です。光沢があり、イラストがより鮮やかに見えるので明るい印象にしたい時に用いるといいでしょう。

マットPP加工は、サラリとマットな質感が特徴で上品に見せたい時におすすめです。ただしクリアPP加工と比べて耐久性が下がり、爪で引っ掻いた際などには跡がつきやすくなっています。

本格的な絵本を安く・簡単に作るなら

本格的な絵本を安く・簡単に作りたいなら「しまうま出版」の冊子印刷サービスを利用してみましょう。

しまうま出版では、無線綴じの本格的な冊子を1部から発注することが可能です。スマホやパソコンからネットで簡単に利用でき、誰でも本格的な絵本を制作できます。

1冊330円〜操作にも迷わず作成できますので、「絵本を小部数で制作したい」「安く簡単に印刷会社に依頼したい」とお考えの方はぜひしまうま出版を活用してみてください。

まとめ

今回は絵本の作り方やストーリーの考え方に関して解説しました。本記事で紹介した内容を参考にして、制作を進めてみましょう。制作の途中で絵本の作り方に悩んだ際には改めて見てみてくださいね。

最後に、絵本を印刷・製本する際には、本格的な冊子を手頃な価格で1部から注文できる「しまうま出版」の活用をご検討ください。ぜひ自分だけの1冊を制作してみましょう!

商品仕様・価格等は記事公開時点のものです。

こんにちは。最近趣味で絵本のようなものを書いていて、ストーリーが形になってきたので冊子にしてみたいのですが、作り方が分からず…。自分でもできるでしょうか?