同人誌の作り方【完全版】|原稿作成から印刷の基本や注意点を解説

しまうま出版デザイナーより

「自分の作品を一冊の本にしてみたい」「同人誌を作りたいけど、原稿の作り方や印刷の流れがわからない」──そんな初心者の方に向けて、同人誌制作の基本から応用までを丁寧に解説します。手順や注意点をご紹介しますのでぜひ作り方を参考にしていただき、同人誌制作に挑戦してみてください。

いいですね!様々な同人誌の印刷サービスもありますし、形になると感動もひとしおですよ。今回は、初めての方に向けて同人誌の作り方ををご案内しますね。

1.同人誌とは?

同人誌(どうじんし)とは、一般的にはアマチュアがオリジナルの作品や既存の作品を基にした二次創作を行い、それを印刷・製本したものを指します。

もっと簡単に言うと、同人誌とは自分の「好き」を一冊にまとめたもの。「同人誌」と言うと何となく漫画やイラストをイメージされる方が多いと思いますが、小説同人誌や写真をまとめたものなどジャンルは多岐に渡ります。もっと詳しい内容を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

同人誌を作る前に考えること

同人誌を作るにあたって、いきなり原稿を書き始めるのではなく、まずは「どんな本を作りたいか」をしっかりと決めることが大切です。

● 同人誌のジャンルを決める

同人誌にはさまざまなジャンルがあります。主なジャンルは以下の通りです。

- 小説同人誌(一次創作/二次創作)

- 漫画系(ストーリーマンガ・4コマ・ギャグ)

- イラスト集

- エッセイ・評論・技術書

- 写真集・ZINE系

ジャンルによって原稿の作り方や印刷の形式が変わるため、まず「どんな内容を本にするか」を決めるのがスタートです。

● 一次創作と二次創作の同人誌、どちらを作る?

同人誌は「オリジナル(一次創作)」か「二次創作」に分かれます。

- 一次創作: 自分で考えたオリジナルの世界・キャラ・ストーリー

- 二次創作: 既存のアニメ・ゲーム・漫画などを元にしたファン作品

商業的な制約や頒布方法の違いもあるため、二次創作の場合はガイドラインやイベントルール、印刷所の確認も忘れずに。

● 本のサイズ・ページ数・構成を考える

同人誌のサイズはB5、ページ数は20P程度、小説とイラストの組み合わせの同人誌など、ざっくりでもいいので、完成イメージをもつことが大事です。内容・分量・構成を決めておくことで、原稿作成の見通しが立てやすくなります。

3. 同人誌の作り方|簡単3ステップ

同人誌の制作には、大きく3つのステップがあります。

「難しそう」と感じるかもしれませんが、近年はテンプレートやサポートが充実している印刷所も多く、初心者でも安心して始められます。次項からは、より詳しい作成手順を解説します。

ステップ①:印刷所を選んで仕様を決める

- オンデマンド印刷 or オフセット印刷

- サイズや仕上げ、部数などの仕様を選定

ステップ②:原稿を作成する

- 小説なら文章を、イラスト集や写真集なら作品を選定しレイアウトしていきます。

- ソフトはWord、CLIP STUDIO PAINT、Photoshopなどが主流。

ステップ③:原稿データを入稿し、印刷・納品を待つ

- 印刷所のガイドに従い、データ形式(PDF/JPEGなど)で入稿

- 印刷所で印刷が行われ、完成品が届きます

4-1. 同人誌の印刷所を選ぶポイント

初心者の方は原稿を作る前に印刷所を選んでみましょう。理由は、印刷所ごとに入稿形式・テンプレート・対応サイズ・推奨データ仕様が違うからです。印刷所によっては、テンプレート・注意事項・入稿ガイドを提供しており、それに沿って原稿を作る必要があります。

印刷所を選ぶポイントを以下に記載します。

印刷形式(オンデマンド印刷/オフセット印刷)

少部数ならオンデマンド印刷、大部数ならオフセット印刷ができる印刷所を選ぶことが一般的です。

オンデマンド印刷は、デジタル印刷機を用いた印刷方法です。ページ数が少ないものや少部数の印刷に適しており、必要なときに必要な分だけ印刷できる点がメリットです。ただし、印刷枚数が多くなるとコストが割高になってしまう点には注意しましょう。

オフセット印刷は、版を使用して印刷する印刷方法です。ページ数が多いものや部数が多いもの、市販されているようなクオリティを求める場合におすすめです。版を作る必要があるため、完成までに時間がかかってしまう点や少部数の場合に制作費用がかさみやすくなる点がデメリットです。

対応サイズ( A5/B5/文庫/正方形など)

ご自身が希望する同人誌サイズに対応しているかを確認します。印刷所によっては正方形のサイズもあります。

部数(少部数対応の有無)

少部数でも対応しているか、例えば1冊からでも印刷できるかを確認します。

入稿方法(入稿形式や方法)

PDF/JPEG/PNG/PSD/など入稿できるファイル形式や方法が印刷所によって異なりますので、自身で簡単に入稿できるかを確認しましょう。

印刷スケジュール(予約型か通販型か)

印刷所には予約型と通販型の2種類があります。まず、予約型の印刷所は、事前に予約した上で、締め切り日までにデータを作成して入稿します。一方、通販型は発注・支払いのタイミングでデータを入稿します。データ作成が終わってから入稿するので、ご自身で締め切りを決めましょう。しまうま出版の場合は、通販型になります。

価格

紙の種類や表紙の加工、納期によって料金が変わるので、予算に合うか確認しましょう。見積もりなどが用意されている印刷所もありますので、活用してみてください。例えばしまうま出版なら、以下からサイズなどの仕様の選択・希望部数を入力するだけで簡単に見積もりを出せます。

4-2.コピー本|印刷所を利用しない同人誌の作り方

同人誌のコピー本とは、専門業者に依頼せずに自分でコピーして作る本のことです。中綴じでの作り方を3つのステップで紹介します。

ステップ①:コピー本の作成に必要なものを準備する

コピー機と原稿、中綴じできるホチキスを準備します。コピー機は家庭用のものでも構いませんが、レーザープリンターがあると高品質に仕上がります。必要であればコンビニのプリンターなどを利用しましょう。ホチキスはあらかじめ綴じることができるページ数と針の大きさを確認しておくと安心です。

ステップ②:コピーした原稿を折る

次にコピーした原稿を重ねて中心で折ります。ページの並びが間違っていないか、綴じる前に一度確認しましょう。

ステップ③:ホチキスで中綴じにして本にする

最後にホチキスを使って中綴じにします。一般的なホチキスを使うときには、下に段ボールなどの緩衝材を入れてから力を入れると、針をまっすぐ刺しやすくなります。

●同人誌のコピー本について更に詳しく知りたい方は

同人誌即売会などのイベントの直前まで原稿データを作成できるというメリットがありますが、専用のホチキスを使うので40ページほどが限度となり、ボリュームが多い同人誌や品質を求める方には向きません。初めての同人誌作りで制作費用をかけられないときにはコピー本にするといいでしょう。更に詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

5. アナログ原稿とデジタル原稿の違いと注意点

同人誌の原稿は「アナログ(手描き)」と「デジタル(PCやタブレットで制作)」のどちらでも作成可能です。それぞれの原稿の特徴を見ていきましょう。

| アナログ原稿 | デジタル原稿 | |

|---|---|---|

| 特徴 | 手描きの温かみが魅力 | 修正や編集がしやすい |

| 作り方 | 原稿用紙にペン・インクで描く | ソフトでデータ作成 |

| 入稿方法 | スキャン→画像データに変換 | そのままデータ入稿可 |

| 向いている人 | 手描きが好き・アナログ派 | PCやデジタルツールに慣れている人 |

| 注意点 | スキャン解像度・ゴミ取り | 解像度・カラーモード・サイズ設定ミスに注意 |

アナログ原稿で作る場合

アナログ原稿は、専用の用紙に鉛筆やペンで手書きのイラストを書いて制作します。線の太さや擦れなど、デジタル原稿では表現することが難しいニュアンスが表現しやすい点がメリットです。一方、修正が難しいので、失敗するとページごと原稿の作成がやり直しになる可能性があります。特に漫画の同人誌を制作する際は描き間違いや、原稿に貼り付けたセリフ・トーンの剥がれに注意が必要です。

また、最近ではアナログ原稿の印刷を受け付けていない印刷所も多いです。アナログ原稿を持ち込んだり送付して、印刷してもらおうと考えている場合には、そもそも依頼先がアナログ原稿を受け付けているのか事前に確認しましょう。

デジタル原稿で作る場合

デジタル原稿は、主に画像編集ソフトやペイント系のアプリを使って作成します。よく使われているツールはWordやPhotoshopやIllustrator、CLIP STUDIO PAINTなどです。最近はタブレット型端末やスマートフォンの機能向上やアプリの充実などもあり、デジタルの作品を制作することのハードルが下がりました。PCとペンタブを所有していなくても、デジタルでの原稿データ作成ができるようになっています。

デジタル原稿の制作には一定の初期費用がかかりますが、下書きから仕上げまでをPCなどのデジタル端末で完結できる点は大きなメリットです。なお、デジタルツールのファイルをPDFなどに書き出さずに原稿データとして扱いたい場合、依頼する印刷所が原稿データとして使用しようとしているデータ形式に対応しているか確かめましょう。

6.原稿の作り方【小説・漫画・イラスト・コスプレ写真集別】

● 小説同人誌の原稿の作り方

小説同人誌の原稿を作成する際には、まず物語の大筋を考えましょう。物語の起承転結を意識し、読者を引き込むための魅力的な設定やキャラクターを考えます。

次に執筆に移りますが、執筆ツールはWordやGoogleドキュメントのようなテキストエディタを活用することで、書きながら編集を容易に行うことができます。原稿のフォーマット設定も重要です。読みやすいよう、ページサイズや文字数、行間、フォントなどを調整しましょう。

執筆が進んだら、原稿を校正しましょう。誤字脱字のチェックはもちろん、物語の流れやキャラクターの一貫性がある小説になっているかも確認します。

最終的な原稿が完成したら、ファイル形式を確認し、印刷所が指定する形式に変換しましょう。一般的にはPDF形式が推奨されることが多いです。PDF形式で入稿する際は印刷会社によってフォントの埋め込みなどを求めている場合があります。フォントが埋め込まれていないと、折角の小説作品のフォントが思ったものと違って出力される場合もありますので、注意しましょう。

● 漫画同人誌の原稿の作り方

漫画同人誌を作る方法として、まずストーリーのプロットを立て、キャラクターの設定を練り上げましょう。物語の流れやテーマに一貫性を持たせることが重要です。次に、ネームと呼ばれるラフな下書きを行い、ページ構成を決めます。ネームは漫画の骨組みとなる部分で、絵や台詞の配置を決定します。

次に、下書きに移ります。キャラクターの表情や動き、背景まで描き込みましょう。アナログの場合は鉛筆やペンを使い、デジタルの場合はペンタブレットや専用ソフトを使って効率的に進めることができます。ペン入れを行う際には、線の強弱や太さに気を配り、メリハリのある仕上がりを目指しましょう。

トーンやベタ塗りなどの仕上げ作業も重要です。アナログであれば手作業でトーンを貼り付け、デジタルならばソフトの機能を利用して簡単に調整できます。

最後に、文字入れと修正を行います。台詞やナレーションのフォント選びは、作品の世界観や読者の読みやすさに大きく影響するため、慎重に選びましょう。全体を見直し、誤字脱字やコマ割りの不備を修正します。

● イラスト集の原稿の作り方

イラスト集を作る際は、まずテーマやターゲットなど、全体のコンセプトを明確にすることが大切です。そのうえで、テーマに合った作品を選び、ページ順も意識して、読者にとって自然で見やすい構成を考えましょう。

イラストは、印刷に適した300dpi以上の解像度で、カラーモードはCMYKに設定するのが基本です。アナログ作品はスキャンしてデジタル化し、必要に応じて補正を加えます。デジタル制作の場合は、初めから印刷向けの設定で進めるとスムーズです。

レイアウトでは、余白や配置のバランスに気を配り、視覚的に整ったデザインを心がけましょう。キャプションやタイトル、コメントなどのテキストを加える際は、フォントや配置にも配慮すると、作品全体が引き立ちます。

アナログでもデジタルでも手順は似ていますが、デジタルは修正しやすく入稿にも適しているため、作業環境に合わせて方法を選ぶのがおすすめです。

● コスプレ写真集の作り方

コスプレ写真集を作成される場合は、写真の品質と出力品質が出来栄えに一番大きな影響を及ぼします。印刷会社やサービスごとに出力解像度の目安を示している場合がほとんどですので、利用される会社やサービスのホームページ等で情報を確認して原稿データを作成しましょう。

なお、一般的には300~350dpi程度で出力される場合が多く、しまうま出版では300dpiで出力されます。出力物を魅力的に見せるために表紙にはグロスPP加工やマットPP加工を施すと、市販のムックや写真集のような高級感のある仕上がりになりますよ。

また、最近は小部数で簡単に印刷・製本できるサービスも増えています。しまうま出版では1冊からお手頃な価格で簡単にフォトブックの制作が可能なので、よろしければ選択肢の一つとして検討してみてください。

特に通常4色で印刷されるフルカラー印刷ですが、「プライム」グレードの商品では特別に7色を使用して印刷しています。写真の表現力を最大限まで引き出すことができますので、渾身の1冊にぜひご利用ください!

7. 表紙の作り方とデザインのコツ

同人誌の表紙は、一生懸命作成した一冊を手に取ってもらう最初の接点であり、同人誌を購入してもらうきっかけになります。「同人誌の表紙デザインはどうすればいい?」とお考えの方に向けて、表紙の作り方を簡単にまとめた5ステップや表紙に載る要素、おしゃれなデザインを考えるコツなどを以下の記事にまとめています。

8. 同人誌制作でよくあるトラブルと失敗

初めての同人誌制作では、意外なところでトラブルが発生しがちです。原稿データ作成時のミスによる意図しないプリントや納品の遅れに繋がらないよう、印刷所に入稿する前に以下の点を必ずチェックしましょう。

● 原稿データに関するミス

- 解像度不足で画像が荒れる

- RGB形式で色味がずれる

- フォントが埋め込まれておらず文字化け

- トンボ(断ち落とし用のガイド線)の付け忘れ

- 背幅を誤って計算し、表紙サイズが合わない

● 表紙や本文の構成ミス

- 表紙と本文ページ数が合わない

- 奥付(発行者情報)の記載漏れ

- ノンブル(ページ番号)の抜けや誤記

● 印刷所とのやり取り

- 入稿期限を過ぎてしまう

- データ形式(PDF/PSD/JPEG)を間違える

- 不備の修正に時間がかかり、イベントに間に合わない

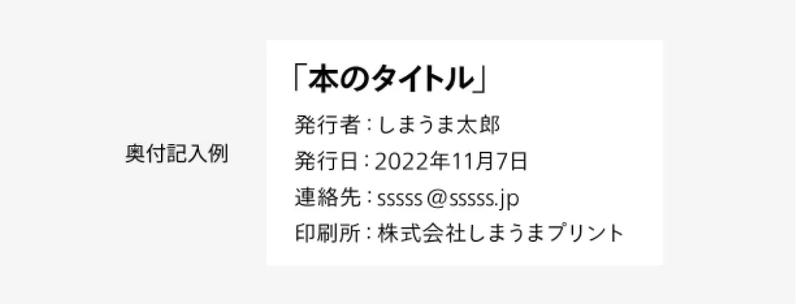

奥付(発行者情報)の記載漏れ

奥付は冊子の発行責任を示すためのページで、不備があった際の問い合わせにも利用します。奥付のない同人誌は、発行責任を明確にしていないため、何かやましい事があるのではないかと勘ぐられることもあります。同人誌即売会などのイベントによっては奥付を付けていない作品は販売不可としている場合もありますので、販売・頒布を想定している場合には基本的に奥付を付けることを強くオススメします。ルールを守っている意思表示にもなりますので、必ず奥付を付けましょう。なお、奥付に必要とされる主な項目は以下の通りです。

- タイトル

- 発行日

- 著者名もしくはサークル名

- 責任者の連絡先

- 印刷会社名

トンボ(断ち落とし用のガイド線)の付け忘れ

注意点の2つ目はトンボをつけることです。トンボとは印刷・断裁の仕上がり位置を示す目印のことで、原稿の中心を確認したり、裁断したりする際に必要です。トンボを繋いだ線である「仕上がり線」から大事な文字やイラストがはみ出ると、見切れてしまうので気をつけましょう。ただし、印刷所によっては原稿データにトンボが不要な場合もあります。各社のホームページに入稿の注意点が記載されているので、トンボの有無について原稿データ作成の前によく確認してください。しまうま出版を利用する場合は、トンボを原稿データに含める必要はありません。

必要な場合は忘れずにノンブル(ページ番号)をつける

ノンブルは、読み手にページ数を伝えるだけでなく、印刷時にページの順序が乱れないようにする役割も果たします。通常、ページの下端に配置しますが、仕上がり線より5mm以上内側に配置すると見切れの心配がなく安心です。

書き出し後のファイルを確認する

作成した原稿はPDFやJPEGに変換して入稿します。PDFに変換したときファイルが文字化けしたり、不要な線などが残ったりすると、そのまま印刷されてしまう可能性があります。原稿データの書き出しが済んだら、作成されたファイルの中身を丁寧に目視でチェックしましょう。また、入稿の際のファイル名が指定通りになっているかも併せてチェックしておくことをおすすめします。

9. 初心者におすすめの同人誌印刷サービス

初めての同人誌制作で不安がある場合は、初心者向けのサポートが充実した印刷所を選びましょう。例えばしまうま出版では、初めての方でも簡単に使える編集UIを用意しています。トンボや印刷入稿の知識は不要。また、ノンブルも自動で記載することが可能です。

仕上がりのイメージも画面上のプレビューで確認することができます。1冊から注文できるのに、270円〜という低価格で高品質な冊子を作ることができます。サイトから気軽に注文ができますのでぜひ一度ご覧ください。

10.まとめ

同人誌の作成には事前の確認や原稿データの準備などさまざまな過程があります。一見難しそうですが、今回ご紹介した作り方や注意点を踏まえて、同人誌の作成を依頼する印刷所の説明やルールをよく確かめれば、大きな問題なく制作できるでしょう。

しまうま出版が気になってくださっている方で、漫画や小説の同人誌を作成される場合は、本身がグレースケール印刷される「漫画」の商品バリエーションを、イラストや写真集の同人誌を作成される場合は本身がカラー印刷される「イラスト」か「写真集」の商品バリエーションを選択してください。

上記以外にもアイデア次第で絵本など他の表現であっても問題なく印刷・製本にも対応しているので、ぜひ利用を検討してみてください。初心者の方の「はじめての一冊」におすすめです!

しまうま出版は1冊から注文可能。初心者の方の「はじめての一冊」におすすめです!

自分が描いたイラストをSNSにアップしているのですが、作品点数がたまってきたので、本にしたいと思っています!同人誌の印刷を依頼するのは初めてで、作り方がよくわかっていないのですが、大丈夫でしょうか?