ZINE(ジン)とは?|事例や作り方、販売方法を解説

しまうま出版デザイナーより

ZINE(ジン)とは、だれでも自由に作れる本。イラストや写真、エッセイ、詩など、好きな表現を詰め込んだ一冊が注目を集めています。この記事では、「ZINEとは何か」という基礎から、作り方、販売の方法まで、初心者の方でも分かりやすく解説していきます!

ZINEとは、自分の思いや表現を自由にまとめた個人制作の小冊子のことです。日記、詩、写真、イラストなど、テーマも形式も自由なので、誰でも気軽に作ることができるのが魅力ですよ。

同人誌との違いや、ZINEの作り方も知りたいです!

もちろんです!「ZINEとは何か」という基本的な知識から、同人誌との違いや、作り方・販売方法まで、初心者の方にもわかりやすくご紹介しますね。

ZINE(ジン)とは?

ZINEの定義・意味

ZINEとは、個人や小さなグループが自由なテーマで作る小冊子を意味します。商業出版と違って、特定の出版社や編集者を通さないため、自分たちのアイデアや表現をそのまま反映できます。テーマや形式に決まりはなく、完全に自由であることがZINEの大きな特徴です。

ZINEの語源と歴史

ZINEという言葉は、「マガジン(magazine)」の語尾を取った言葉で、ファンジン(fanzine=ファンが作る雑誌)の略語として使われ始めました。

1960〜70年代のアメリカやイギリスでは、パンクカルチャーやサブカルの一部としてZINEが広まり、日本でも90年代から徐々に浸透してきました。以降、zineは独自の視点を表現するプラットフォームとして進化し、現代でも自己表現や情報発信の重要なメディアとして多様なクリエイターに愛されています。

ZINEと同人誌との違いとは?

ZINEと同人誌は、どちらも個人や小さなグループが自主制作する冊子であり、「自分の作品を本という形で表現する」という点で共通しています。そのため、「何が違うの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。

結論から言うと、ZINEと同人誌には多くの共通点がある一方で、明確に線引きできる違いはありません。ただし傾向としては、ZINEは「自由な表現」「デザイン性」「個人的な視点」が重視されるのに対し、同人誌は「特定のジャンルや作品へのファン活動」といった文化的な背景を持っていることが多いです。

とはいえ、ZINEか同人誌かは、作り手自身がどう名乗るか、どんな場で発表するかによっても変わります。大切なのは、「自分の表現にとって最もフィットする形」を選ぶことです。

ZINEの魅力や人気な理由とは?

なぜ今、ZINEが再び注目を集め、ZINEブームが起こっているのでしょうか?その背景には、クリエイターたちの間でZINEが支持されるいくつかの魅力があります。

1.表現の自由度が高い

決まりが一切ないZINEは、テーマもデザインも自由。自分の「好き」をそのまま形にできるため、自分だけのオリジナル作品を作ることができます。写真、文章、絵、手描き文字…すべてを通じて、自分の世界観を表現できます。

2.少部数でもOK

ZINEの大きな魅力は、1冊からでも作れるという手軽さです。「大量に印刷しないといけない」「売れなかったらどうしよう」といった心配はいりません。自分用に1冊だけ作ってもいいし、友達に配るために10冊だけ印刷する、というような作り方もよくあります。

だからこそ、「まずはやってみたい!」という気持ちをすぐに形にできるのがZINEの良いところ。コストや在庫の心配も少ないので、初めての冊子制作にもぴったりです。

3.デジタル時代におけるZINEの新鮮な体験

デジタル化が進む現代において、手に取ってページをめくるアナログな体験が、逆に新鮮さを感じさせることもZINEの魅力の一つです。

オンラインでは得られない温かみや手作り感が、人々に深い印象を与え、特にアートや写真、エッセイなど、視覚的にも感情的にも豊かに表現したい内容には最適です。

4.ZINEを通じたコミュニティ形成

ZINEを通してコミュニティとのつながりを深めることもできます。ZINEのイベントでは共通の興味や趣味を持つ人々が集まり、作品を交換したり展示会を開いたりしています。

自分の作品を直接他者に届け、フィードバックを受け取ることができる貴重な場でもあるため、自己表現の場としての価値が高まっています。

ZINEの作品紹介|自分に合う形式はどれ?

ZINEとは自由な表現が特徴でテーマやデザインに制約がないため、クリエイターたちは自身の興味関心を自由に表現できます。ここでは、多く見られる3つの表現方法を紹介します。

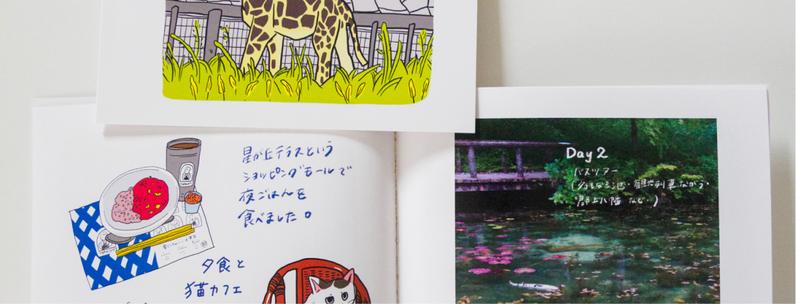

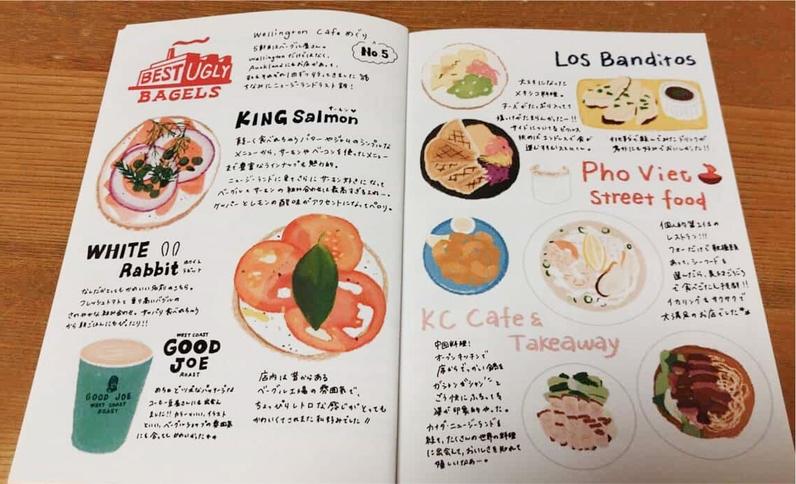

紹介する画像は、冊子印刷サービス「しまうま出版」で作成されたZINEです。事例と合わせてご覧ください。

イラストZINE

イラストZINEはイラストや漫画を主体にしたZINEで、絵が趣味の方やイラストレーターに人気です。

魅力は、何と言ってもそのビジュアルインパクト。作者の個性や感性を直に伝えられるのが特徴で、文字情報だけでは伝えきれない感情やメッセージを表現することができます。

さらに、イラストZINEはテーマの自由度が高く、多様なテーマで作ることが可能です。日常生活のスケッチや、旅の記録、イラストのまとめなど、あらゆるジャンルがカバーされており、読者も自分の興味に合った作品を見つけやすいのです。

写真ZINE

写真ZINEは、写真を主体としたZINEの一形態で、旅の風景やスナップ、日常の切り取りなど、写真集のようなZINEが多く見られます。

写真ZINEの魅力は、デジタル画像では伝えきれない写真の質感や、紙ならではの表現方法にあります。紙に印刷することで写真の印象が大きく変わるため、作者は紙の選択によって作品の雰囲気を自在に操ることができます。

フィルムカメラ愛好家の間でもZINEは人気で、その理由はその理由はフィルムならではの色合いや質感を生かした作品作りができる点にあります。また、フィルム現像のプロセス自体がZINE制作の一部として楽しめることも魅力の一つです。

文字中心のZINE

心情や体験を綴った詩、コラム、エッセイなど、文字中心のZINEも根強い支持があります。

文字中心のZINEは、作者の感情や思考を自由に表現する場となり、日々の出来事や心の動きを細やかに綴ることができます。

作者の個人的な体験や考え方を共有する形式が多く、共感を呼ぶ内容が特徴です。出来事や感情の変化を綴ることで、読者は作者の人生に寄り添うような感覚を味わいます。これらのZINEは、SNSでは表現しきれない深いパーソナルな体験を共有する手段として、読者との強い結びつきを生み出します。

どんなテーマのZINEが多い?

個人的な体験や考えを共有する日記的な内容や、特定の趣味や興味を深掘りする内容のZINEが多く見られます。例えば、旅行記や食べ物、音楽、映画、ファッションといったテーマを扱ったものは人気があります。

また、社会的な問題や政治についての意見を述べるZINEも多く、これらは読者に新たな視点を提供することを目的としています。さらに、詩や短編小説、イラストレーションなどを組み合わせたアートブック的なZINEも存在し、クリエイティブな表現の場となっています。

ZINEの内容は、作成者の個性や視点を反映したものであるため、まさに"多様性"そのものであり、読者はその多様性の中から自分に響くものを探し出すことができるのです。このように、ZINEの内容は作り手の自由な発想に基づき、ジャンルや形式にとらわれないところが魅力です。

ZINEの作り方5ステップ

紹介したようなおしゃれなZINEはどのように作られているのでしょうか?初心者の方でも簡単にZINEが作れるよう、ZINE制作のプロセスを5つのステップに分けて紹介します。

ステップ1:制作テーマや表現方法を考える

ZINE制作の第一歩は、テーマや表現方法を明確にすることです。ZINEは個人の思いやアイデアを自由に表現できる媒体であるため、まずは「何を1冊にまとめるか」を決めましょう。テーマは個人的な経験や、お気に入りの写真、趣味に関するものなど、あなた自身が興味を持っているものであることが重要です。

テーマが決まったら、次にそのテーマをどのように表現するかを考えます。文章、写真、イラスト、コラージュなどから検討し、どのように組み合わせるかを計画します。

(例)旅先で撮った写真をまとめたフォトZINE、趣味のカフェを紹介するイラストZINE

ステップ2:素材を集める

ZINEの中身になる素材(文章・写真・イラストなど)を用意します。スマホで撮った写真でも、手書きのスケッチでもOK。レイアウトの雰囲気をざっくりと決めて、どんな順番でページに載せるかもイメージしておきましょう。

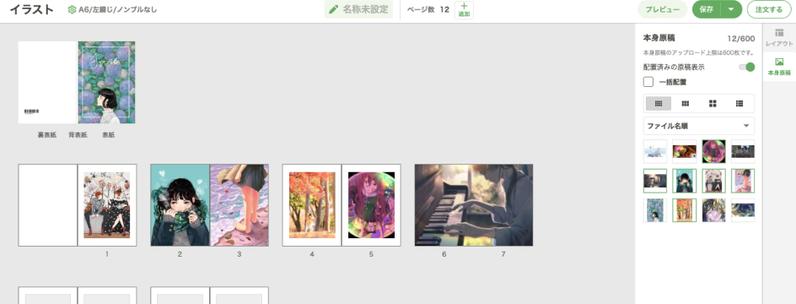

ステップ3:レイアウト・デザインする

紙に手書きしたり、CanvaやPowerPointなどの無料ツールを使ってデジタルで組んでもOK。ページ数は8ページ・16ページなど、折って冊子になる形を意識して作ると印刷しやすくなります。

「1ページに1テーマ」「写真を大きく1枚見せる」など、読みやすさを意識した構成にすると見栄えがよくなります。

ステップ4:印刷・製本する

印刷は、コンビニや自宅プリンタでも可能です。手作り感を楽しむなら、ホチキス留めや蛇腹折りなども味が出ます。少しこだわりたい方は、オンライン印刷サービスを使って本としてのクオリティを上げるのもおすすめです。

ステップ5:ZINEを配る・販売する・楽しむ

完成したZINEは、自分で見たり飾ったりという楽しみがあるのはもちろん、友人にプレゼントしたり、ZINEイベントやSNSでシェアしたりもできます。特に最近では、ZINEをオンラインで販売・展示する人も増えています。

ZINEを1冊から作りたい方には「しまうま出版」がおすすめ!

しまうま出版はしまうまプリントのクリエイター向け冊子印刷サービスで、オンライン上で簡単にレイアウト・注文ができるのが特徴です。

そのため、ステップ2の素材集めまで行えば、編集画面でテンプレートを選んで画像を当てはめたり、文字入れをするだけで簡単にZINEを作成できます。

270円〜という手頃な価格なのに、1冊から制作できるので、予算を抑えつつクオリティの高いZINEを作りたい方や、初めてZINEを作る方におすすめです!後にご紹介する「しまうまマルシェ」も使えばステップ5のオンライン販売も可能に!

ぜひしまうま出版公式サイトからチェックしてみてくださいね◎

ZINEの配布・販売方法

「制作したZINEの販売方法は?」「ZINEを広めていろんな人に見てもらいたい!」という方に向けて、ZINEの配布・販売方法をご紹介します!

オンラインで販売・公開する

冊子が販売できるプラットフォームや、ご自身のSNSを活用してZINEを販売する方法があります。

しまうま出版でも、データを用意するだけで気軽に冊子を販売できるサイトしまうまマルシェをご用意しています。簡単にZINEの販売をすることができますので、興味がある方はぜひ覗いてみてくださいね◎

イベントやフェスで販売する

文学フリマ、ZINEフェスなど、ZINEが集まる即売会イベント・フェスに参加するのもおすすめです。

イベントで販売するメリットは、作り手と読者が直接交流できる点です。対面での販売は、ZINEの内容について直接説明したり、読者の感想をその場で聞ける貴重な機会となります。また、他のZINE制作者とのネットワークを広げることもできます。

共同書店で販売する

共同書店とは、複数の作家が共同で運営する書店のことで、多様な作品を展示・販売できる場を提供しています。通常の書店とは異なり、個性的な作品やニッチなジャンルを積極的に取り扱うため、ZINEのような独自性が強く、個人の趣向が反映された作品にぴったりの販売場所です。

まとめ

ZINEの基礎知識や魅力、作り方を解説してきました。もし自分だけのZINEを作ってみたいと思った方は、まずは自分の好きなテーマを決めて、小さなアイデアを書き留めることから始めてみましょう。そして、実際に制作を進める中で、ZINEを通じた新しいコミュニケーションや自己表現の楽しさを発見してください。もし印刷所でZINEを作りたいと思ったら、1冊からでも注文可能で初心者にもやさしいしまうま出版をぜひご検討ください。

最近よく聞くZINEとは何なのでしょうか? 同人誌と何が違うのかもよくわからなくて…。